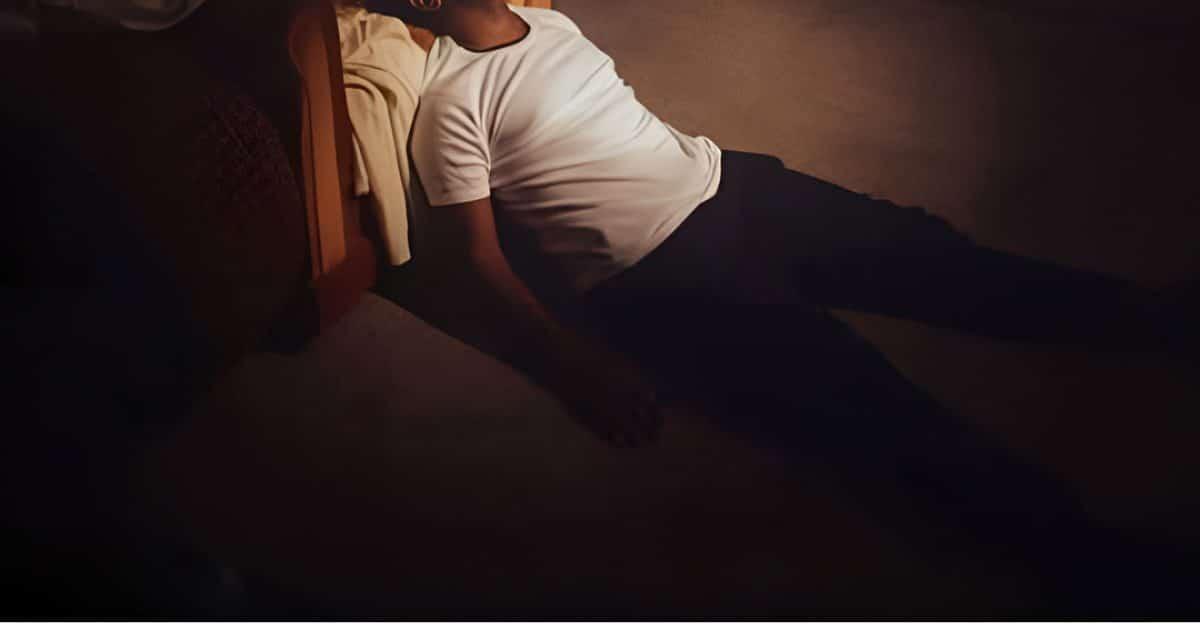

Et si votre façon de parler trahissait ce que vous cachez au monde ? Des chercheurs ont décrypté 7 mots-clés qui surgissent insidieusement dans le langage des personnes en détresse. À travers l’analyse de millions de messages et journaux intimes, l’intelligence artificielle révèle aujourd’hui ce que votre vocabulaire révèle de votre état émotionnel. Pourquoi ces termes banaux en apparence constituent-ils des signaux d’alarme ? Et surtout : les utilisez-vous sans le savoir ?

Quand le langage révèle la détresse

L’analyse linguistique dévoile un phénomène troublant : les personnes déprimées adoptent un langage centré sur elles-mêmes. Les pronoms « je », « moi » et « moi-même » dominent leurs discours, trahissant un repli intérieur et une rumination mentale excessive. « C’est comme regarder un film où l’on serait le seul personnage à l’écran », illustre l’article source.

Cette hyperfocalisation s’accompagne de termes absolutistes qui figent la pensée. Les mots « jamais » et « toujours » structurent un raisonnement binaire, sans nuances. « Je n’y arriverai jamais » ou « C’est toujours pareil » deviennent des mantras toxiques, symptômes d’une distorsion cognitive identifiée en psychologie.

En croisant ces marqueurs linguistiques, les chercheurs établissent un lien clair entre structure du langage et état psychique. Chaque mot choisi devient une pièce du puzzle émotionnel, révélant bien plus que de simples phrases anodines.

Le piège mental des mots qui enferment

Le **vocabulaire émotionnel** des personnes dépressives fonctionne comme un piège invisible. Les termes « triste », « seul » ou « fatigué » jaillissent naturellement, cristallisant une souffrance profonde. « Rien ne compte », « Personne ne m’écoute » : ces expressions récurrentes traduisent une **sensation de vide** qui dépasse la simple déprime passagère.

Plus inquiétant encore, le langage se transforme en **arme d’autodestruction verbale**. Les jugements sans pitié (« inutile », « sans valeur ») et les phrases-chocs comme « je me déteste » révèlent une estime de soi en lambeaux. L’article source souligne que plus ces mots sont fréquents, plus le discours intérieur devient **dévalorisant**.

Cette spirale linguistique s’alimente elle-même : chaque mot négatif renforce la perception d’un monde hostile. Les chercheurs observent ici un mécanisme clé de la dépression, où le langage ne décrit plus la réalité… mais la **déforme**.

Des mots qui sonnent l’alarme

Certaines phrases banales cachent des **appels à l’aide déguisés**. Les questions existentielles répétées — « Pourquoi je suis comme ça ? », « Pourquoi je me sens vide ? » — ne cherchent pas de réponses rationnelles. Elles révèlent plutôt une **douleur diffuse** que la personne peine à formuler clairement.

Les regrets obsédants complètent ce tableau inquiétant. Les expressions « si seulement », « j’aurais dû » créent une **boucle mentale toxique**, ancrée dans le passé. L’article source compare ce mécanisme à une quête épuisante : « C’est un peu comme chercher la sortie dans un labyrinthe sans fin ».

L’analyse des écrits personnels (journaux intimes, messages privés) devient alors cruciale. Ces **mots-pièges** y apparaissent avec une fréquence anormale, formant des schémas reconnaissables. Une simple phrase apparemment anodine peut ainsi devenir le **premier indice** d’une détresse profonde.

L’IA au secours de la détection

Des algorithmes traquent désormais les 7 mots-clés dans les écrits numériques. Sur les réseaux sociaux, dans les messageries ou les journaux thérapeutiques, l’intelligence artificielle identifie ces schémas linguistiques avec une précision troublante. « Ces types de mots reviennent souvent chez les personnes en détresse émotionnelle », confirment les chercheurs.

Mais la technologie montre ses limites. L’article souligne que l’interprétation humaine reste indispensable : « Cette lecture attentive du langage est une invitation à prêter attention à soi-même et aux autres. À lire entre les lignes. À tendre la main ». Les algorithmes ne remplacent pas l’empathie, ils la guident.

Ce croisement entre science et psychologie ouvre une nouvelle ère. Détecter ces signaux verbaux devient un impératif collectif – chaque mot analysé pouvant être le début d’un dialogue salvateur. Car derrière les données, il y a toujours une voix qui attend d’être entendue.

Les plus lus aujourd'hui

Les plus lus aujourd'hui