Une Flambée Épidémique Inquiétante En 2025

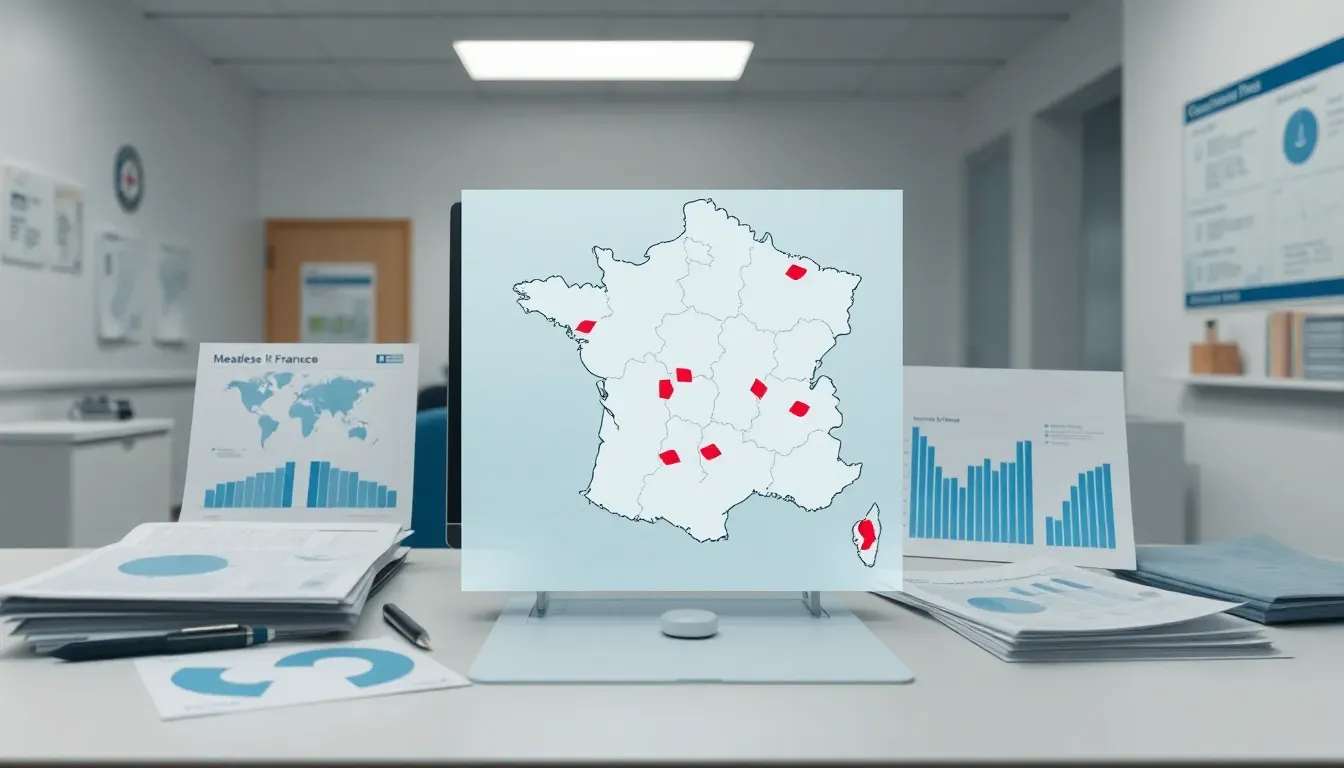

La dynamique épidémique de la rougeole en 2025 traduit une évolution préoccupante par rapport à l’année précédente. Entre le 1er janvier et le 31 mai, 658 cas ont été déclarés aux agences régionales de santé (ARS), soit une augmentation de 35 % par rapport à l’ensemble de l’année 2024, qui avait enregistré 483 cas. Cette progression manifeste souligne une recrudescence notable de la maladie, qui ne se limite pas à un phénomène localisé mais affecte plusieurs régions de manière significative.

• annonce •

Le pic épidémique semble avoir été atteint au mois de mars, cependant le nombre de cas reste élevé au cours des mois suivants, témoignant d’une circulation persistante du virus. Cette situation est particulièrement marquée dans neuf départements qui concentrent plus de la moitié des cas recensés. Le Nord apparaît comme le département le plus touché avec 117 cas, suivi des Bouches-du-Rhône (50 cas), de l’Isère et de la Haute-Savoie (39 cas chacun). D’autres zones urbaines et périurbaines comme Paris (25 cas), la Seine-Saint-Denis (22 cas) et le Val d’Oise (20 cas) participent également à cette tendance.

• annonce •

Cette répartition géographique met en lumière des foyers d’infection où la contagion s’intensifie, rendant nécessaire une vigilance accrue des autorités sanitaires. La concentration des cas dans des territoires diversifiés, allant du Nord au Sud-Est, illustre la diffusion du virus au-delà des frontières régionales traditionnelles.

Les groupes d’âge les plus affectés sont variés, avec une prédominance chez les enfants de 1 à 4 ans (15 % des cas), mais aussi chez les adolescents entre 10 et 19 ans (25 % au total) et les adultes de plus de 40 ans (12 %). Cette diversité souligne l’importance d’une couverture vaccinale adéquate à toutes les étapes de la vie pour contenir la propagation.

• annonce •

Face à cette flambée, la question de la prévention et du contrôle de l’épidémie s’impose avec acuité. L’ampleur de l’augmentation constatée invite à une analyse approfondie des facteurs contribuant à la résurgence de la rougeole, ainsi qu’à une mobilisation renforcée des dispositifs de santé publique.

Les Risques Sanitaires Sous-Estimés De La Rougeole

Si les chiffres de la flambée épidémique attirent l’attention, il est essentiel de ne pas sous-estimer les risques sanitaires associés à la rougeole. Cette maladie infectieuse, bien que souvent perçue comme bénigne, présente des symptômes trompeurs : fièvre, éruption cutanée, toux et rhinite. Ces manifestations cliniques, courantes et parfois confondues avec d’autres infections virales, ne reflètent pas toujours la gravité potentielle de la maladie.

• annonce •

• annonce •

En 2025, les complications liées à la rougeole ont été particulièrement préoccupantes. Parmi les 658 cas déclarés, près d’un tiers a nécessité un passage aux urgences ou une hospitalisation, dont dix en réanimation. Santé publique France a recensé 87 cas présentant des complications sérieuses, principalement des pneumopathies (50 cas) et une encéphalite. Ces données soulignent que, malgré une perception parfois rassurante, la rougeole peut entraîner des conséquences médicales lourdes.

La mortalité, bien que faible dans les pays à revenus élevés, ne doit pas être négligée : on compte entre 1 et 10 décès pour 1 000 cas. En 2025, deux décès ont été enregistrés chez des personnes immunodéprimées, rappelant la vulnérabilité des populations fragiles. Les complications graves les plus fréquentes incluent les surinfections ORL, les pneumopathies et les encéphalites aiguës, qui peuvent laisser des séquelles durables.

Par ailleurs, la rougeole expose à un risque spécifique et redoutable : la pan-encéphalite sclérosante subaiguë (PESS). Cette maladie dégénérative lente du système nerveux central, liée à la persistance du virus morbilleux, se manifeste généralement quatre à dix ans après l’infection initiale. Bien que rare, avec une incidence pouvant atteindre 18 cas pour 100 000 malades, la PESS est inéluctablement mortelle, ce qui ajoute une dimension dramatique au tableau clinique de la rougeole.

Ces risques sanitaires soulignent l’importance d’une vigilance constante et d’une prévention efficace. Les symptômes initiaux ne doivent pas masquer la gravité possible des complications, surtout chez les enfants et les adultes à risque. La rougeole reste une maladie à prendre au sérieux, dont les conséquences peuvent dépasser largement l’image d’une simple infection virale.

• annonce •

Cette analyse met en lumière la nécessité d’une réponse sanitaire adaptée, intégrant à la fois le dépistage précoce, la prise en charge rapide des cas sévères et, surtout, la prévention vaccinale pour limiter la propagation et les complications.

Un Défaut De Couverture Vaccinale Persistant

Après avoir souligné la gravité des complications liées à la rougeole, il apparaît clairement que la persistance de cette épidémie est étroitement liée à un défaut de couverture vaccinale qui demeure préoccupant. En effet, parmi les cas recensés en 2025 pour lesquels le statut vaccinal était connu, soit 429 patients, 304 n’étaient pas ou incomplètement vaccinés. Cela représente un taux de 70,8 %, illustrant une lacune significative dans la protection collective.

• annonce •

Cette insuffisance vaccinale est d’autant plus problématique que l’objectif fixé par les autorités sanitaires est d’atteindre une couverture de 95 % pour espérer éliminer durablement la maladie. Or, malgré une progression observée depuis 2018, notamment chez les enfants, cette cible reste hors de portée. La situation actuelle révèle une immunité collective encore trop faible pour empêcher la résurgence et la transmission active du virus.

L’analyse des cas met également en lumière une concentration des failles vaccinales chez des catégories d’âge spécifiques. Les jeunes adultes, notamment ceux nés après 1980, et les seniors constituent des groupes où la vaccination est souvent incomplète ou absente. Cette réalité s’explique en partie par des pratiques vaccinales disparates dans le passé, mais aussi par une méconnaissance ou un relâchement dans le suivi des rappels nécessaires.

• annonce •

Par ailleurs, la présence de populations non vaccinées ou partiellement vaccinées dans des zones à forte circulation virale favorise la persistance de foyers épidémiques locaux. Ces poches de vulnérabilité expliquent en partie pourquoi certains départements, comme le Nord ou les Bouches-du-Rhône, concentrent un nombre élevé de cas. La couverture vaccinale insuffisante compromet donc la protection des individus, mais aussi celle de l’ensemble de la communauté.

Cette situation soulève des questions importantes sur les stratégies de sensibilisation et d’accès à la vaccination. Comment renforcer l’adhésion des populations concernées ? Quels moyens mobiliser pour garantir un suivi rigoureux des schémas vaccinaux ? Ces interrogations sont au cœur des efforts déployés par les acteurs de santé publique.

Loin d’être un simple enjeu individuel, la couverture vaccinale constitue un pilier fondamental de la lutte contre la rougeole. Sa consolidation s’impose pour endiguer cette flambée épidémique et prévenir les complications graves qui en découlent. C’est dans ce contexte que les recommandations vaccinales, notamment concernant les obligations et les rattrapages, prennent toute leur importance.

Stratégies De Vaccination : Obligations Et Rattrapages

Face à cette situation épidémique préoccupante, la vaccination demeure la mesure la plus efficace pour contenir la propagation de la rougeole et protéger les populations vulnérables. Les autorités sanitaires ont ainsi défini un schéma vaccinal clair, notamment pour les nourrissons nés depuis le 1er janvier 2018, pour qui la vaccination est désormais obligatoire.

Ce schéma prévoit deux injections de vaccin ROR (rougeole, oreillons, rubéole) : la première dose doit être administrée à 12 mois, suivie d’une seconde entre 16 et 18 mois. Dans le cas où un enfant a reçu une première dose avant l’âge d’un an, un rappel supplémentaire est nécessaire à 12 mois, puis un troisième entre 16 et 18 mois. Cette organisation vise à assurer une immunité optimale dès le plus jeune âge, en tenant compte des particularités du système immunitaire infantile.

Au-delà des nourrissons, la vaccination est également recommandée pour toute personne née depuis 1980, qui doit avoir reçu deux doses du vaccin, voire trois si la première injection a eu lieu avant l’âge de 12 mois. Cette recommandation s’appuie sur le constat que les personnes nées avant cette date ont très probablement été exposées naturellement à la maladie et sont donc immunisées.

Un autre aspect essentiel de la stratégie vaccinale concerne la vaccination post-exposition. Lorsqu’un contact avec un cas de rougeole est identifié, la vaccination réalisée dans les 72 heures suivantes peut empêcher le développement de la maladie. Ce délai critique souligne l’importance d’une réaction rapide et d’une vigilance accrue, notamment dans les zones où la circulation virale est intense.

Par ailleurs, un rattrapage vaccinal est conseillé pour toute personne née depuis 1980 et âgée de plus de 12 mois, indépendamment de ses antécédents. Ce rattrapage consiste en deux doses de vaccin trivalent, espacées d’au moins un mois, ou trois doses si la première a été administrée avant 12 mois. Cette mesure vise à combler les lacunes vaccinales identifiées, notamment chez les adolescents et les adultes, catégories particulièrement concernées par la recrudescence des cas.

Enfin, la protection des groupes les plus fragiles, tels que les bébés de moins d’un an, les femmes enceintes, ainsi que les personnes immunodéprimées ou allergiques, dépend largement de la vaccination collective. En renforçant la couverture vaccinale autour de ces populations, on limite la circulation du virus et réduit les risques d’exposition.

Dans ce cadre, les neuf départements les plus touchés, dont le Nord et les Bouches-du-Rhône, sont au cœur des campagnes de sensibilisation et de vaccination. Ces initiatives ciblées cherchent à améliorer la couverture vaccinale et à freiner la progression de l’épidémie, en insistant sur la nécessité d’un respect rigoureux des schémas recommandés.

Les plus lus aujourd'hui

Les plus lus aujourd'hui