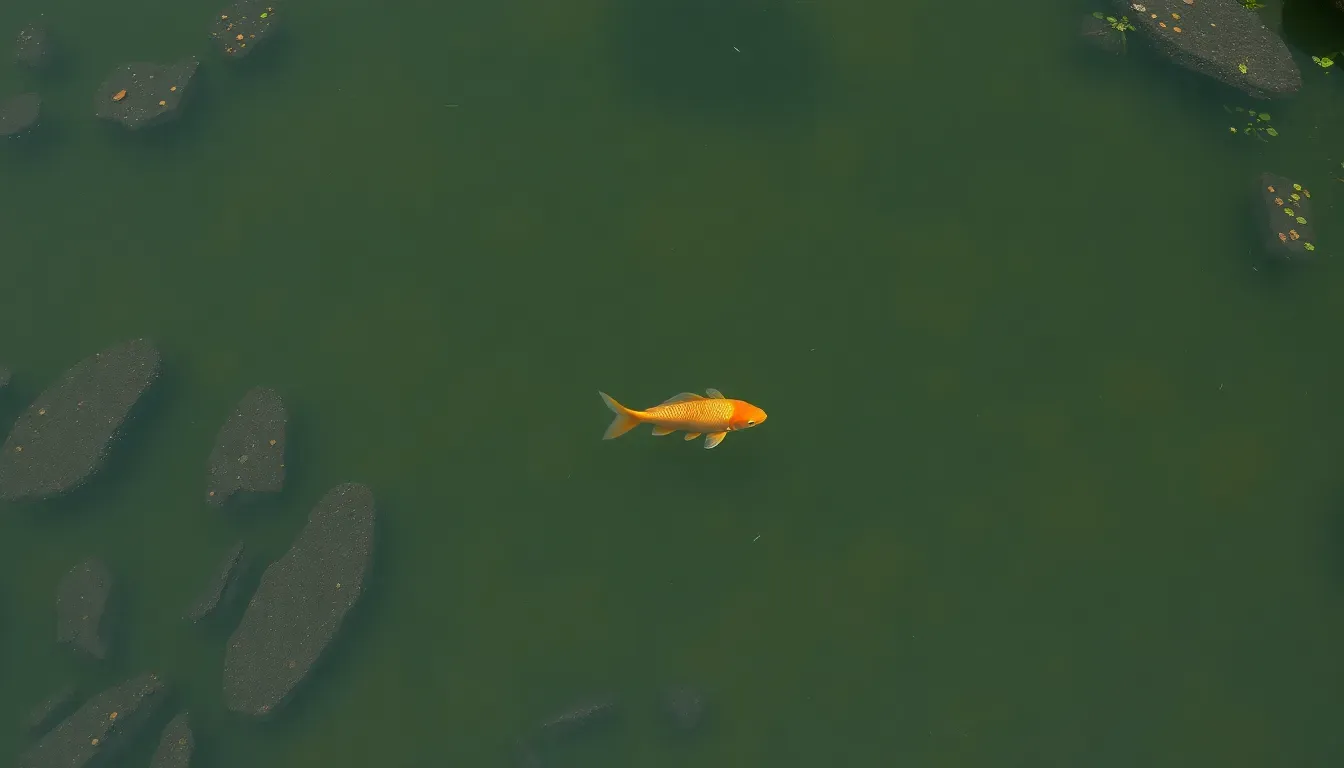

Une Patrouille Sous La Pluie Contre Le Braconnage De Carpes

La lutte contre le braconnage des carpes s’intensifie, notamment dans les Yvelines, où les gardes-pêche bénévoles multiplient les contrôles sur le terrain. Ce mercredi 25 juin, malgré un temps maussade marqué par des averses soutenues, Nathalie M’Baye, monitrice et garde-pêche assermentée, effectue une ronde rigoureuse aux abords d’un étang de Saint-Quentin-en-Yvelines. Son écusson visible sur l’épaule, elle interpelle avec fermeté deux pêcheurs : « Messieurs, contrôle des cartes de pêche et des pièces d’identité ». Cette intervention illustre parfaitement l’engagement des bénévoles dans la surveillance des espaces aquatiques publics.

• annonce •

Le contrôle minutieux des documents atteste d’une vigilance constante, même si cette fois-ci, aucun manquement n’est relevé et aucun procès-verbal n’est dressé. Ce constat souligne la complexité du travail des gardes-pêche, qui doivent conjuguer présence dissuasive et respect des règles, tout en restant attentifs à chaque détail susceptible de trahir une activité illégale. Nathalie M’Baye évoque en particulier la problématique des carpes, ciblées par les braconniers en raison de leur forte valeur marchande. Elle insiste sur le caractère prioritaire de cette mission : « C’est le principal type de braconnage auquel on doit faire face ».

• annonce •

Cette patrouille sous la pluie témoigne d’un combat de longue haleine, où la surveillance régulière des étangs publics constitue une première ligne de défense contre des pratiques illicites bien ancrées. La vigilance des gardes bénévoles, souvent confrontés à des conditions difficiles, reste essentielle pour préserver l’intégrité des ressources halieutiques. Pourtant, derrière ce contrôle apparent, se cache un enjeu plus vaste, celui d’une filière clandestine qui prospère dans l’ombre, alimentée par des prélèvements illégaux répétitifs.

Ainsi, cette opération de terrain laisse entrevoir une tension permanente entre la volonté de protéger le domaine public et les tentations lucratives qui poussent certains à franchir la ligne. La suite de l’enquête permettra de mieux comprendre l’ampleur économique de ce phénomène et les mécanismes qui le nourrissent.

• annonce •

La Carpe, Or Blanc Du Marché Noir

Si la vigilance des gardes-pêche s’impose sur le terrain, c’est que la carpe représente une véritable ressource économique au cœur d’un trafic florissant. En effet, une carpe peut être vendue jusqu’à 20 000 euros, un prix qui alimente un braconnage organisé et lucratif. Ce poisson d’eau douce, recherché pour sa taille et sa rareté, fait l’objet de prélèvements illégaux massifs dans les eaux publiques, avant d’être revendu à des propriétaires d’étangs privés, désireux d’enrichir leurs bassins.

Les méthodes utilisées pour capturer ces carpes sont variées et souvent sophistiquées. Les braconniers recourent aussi bien aux lignes de pêche traditionnelles qu’à des filets, permettant un prélèvement rapide et en grand nombre. Cette diversité de techniques complique la tâche des gardes, qui doivent adapter leurs contrôles à un phénomène en constante évolution. La filière clandestine s’appuie ainsi sur un réseau discret, où chaque maillon contribue à la valorisation de ce poisson prisé.

• annonce •

• annonce •

Cette situation pose la question de la rentabilité d’une telle activité illégale. Le marché noir de la carpe ne se limite pas à la simple revente : il s’étend à la constitution de cheptels privés, où les carpes acquièrent une valeur symbolique et financière. La demande croissante stimule un prélèvement intensif, souvent au détriment de l’équilibre naturel des plans d’eau. Le prix élevé de ces spécimens reflète à la fois leur rareté et l’importance accordée à leur possession dans un contexte récréatif ou commercial.

Ainsi, derrière le simple acte de pêche illégale, se profile une véritable économie souterraine qui tire profit de la vulnérabilité des milieux aquatiques publics. Ce commerce occulte ne se limite pas à quelques individus isolés, mais révèle une organisation structurée, dont les ramifications méritent d’être mieux comprises. Face à cette réalité, la question de la prévention et du contrôle s’impose avec acuité, tant pour protéger la biodiversité que pour freiner une exploitation abusive.

Cette dynamique économique éclaire les enjeux plus larges du braconnage et invite à s’interroger sur ses conséquences, tant pour les écosystèmes que pour les acteurs légitimes de la pêche.

Un Déséquilibre Écologique Alarmant

L’ampleur du braconnage des carpes ne se mesure pas seulement en termes économiques, mais aussi par ses effets sur l’équilibre des écosystèmes aquatiques. Le prélèvement massif de ces poissons, qui se compte en centaines d’individus chaque année, engendre une pression importante sur les populations locales. Cette extraction illégale perturbe les dynamiques naturelles des plans d’eau, fragilisant ainsi la biodiversité qui y prospère.

• annonce •

Les carpes jouent un rôle essentiel dans leur environnement. En remuant les sédiments et en influençant la végétation aquatique, elles participent à la régulation des écosystèmes. Leur disparition ou leur diminution rapide peut entraîner un déséquilibre, favorisant la prolifération d’espèces invasives ou modifiant la qualité de l’eau. Ce phénomène, bien que progressif, suscite une inquiétude croissante parmi les spécialistes et les gestionnaires des milieux aquatiques.

Les associations de protection de la nature tirent la sonnette d’alarme. Selon un représentant d’une organisation écologiste locale, « la disparition régulière de centaines de carpes affaiblit la résilience des plans d’eau et menace la stabilité des écosystèmes environnants ». Cette observation souligne combien le prélèvement illégal dépasse la simple atteinte à une ressource, affectant durablement la santé globale des milieux naturels.

• annonce •

Par ailleurs, la revente à des particuliers pour peupler des étangs privés contribue à une circulation artificielle des espèces, déconnectée des cycles biologiques naturels. Ce transfert favorise parfois la propagation de maladies ou la dilution génétique des populations sauvages, aggravant ainsi les risques écologiques. Ces conséquences indirectes renforcent la complexité du problème et appellent à une vigilance accrue.

Face à ces enjeux, il devient impératif de considérer le braconnage de carpes non seulement comme un délit économique, mais aussi comme une menace environnementale. La protection de ces poissons dépasse la simple réglementation de la pêche : elle engage une responsabilité collective pour la préservation durable des milieux aquatiques. Comment concilier la valorisation économique de la carpe avec la sauvegarde des équilibres écologiques ? Cette question reste au cœur des débats qui animent les acteurs concernés.

• annonce •

La Mobilisation Des Gardes Bénévoles Et Ses Limites

Poursuivant la lutte contre ce braconnage aux conséquences écologiques lourdes, ce sont principalement des gardes bénévoles, souvent issus des associations de pêcheurs, qui assurent la surveillance des plans d’eau. Ces volontaires, mobilisés en nombre – on compte des dizaines de gardes bénévoles mobilisés dans certaines régions – s’efforcent de contrôler les prélèvements et de dissuader les contrevenants. Leur engagement s’appuie sur un savoir local précis et une connaissance approfondie des milieux aquatiques concernés.

Toutefois, malgré cette mobilisation soutenue, les moyens dont disposent ces gardes restent limités. Le manque de ressources humaines et matérielles se fait cruellement sentir face à l’ampleur du phénomène. Comme le résume un acteur de terrain, « lutter contre un phénomène persistant malgré les contrôles » demeure une difficulté majeure. Cette situation fragilise leur capacité à intervenir efficacement et à sanctionner les infractions, laissant parfois le champ libre aux braconniers.

Par ailleurs, les contraintes juridiques compliquent l’action des gardes bénévoles. Leur statut, bien que reconnu, ne leur confère pas toujours les prérogatives nécessaires pour mener des opérations de contrôle approfondies ou pour procéder à des saisies. L’absence d’une coordination renforcée avec les autorités compétentes limite également la portée des interventions sur le long terme.

Face à ces obstacles, les associations appellent à une réponse politique plus volontariste. Elles soulignent la nécessité d’un renforcement des dispositifs législatifs et d’un accroissement des moyens alloués à la surveillance des eaux publiques. Ce plaidoyer vise à garantir un encadrement plus rigoureux, indispensable pour endiguer le braconnage et protéger durablement les populations de carpes.

Cet effort collectif, même s’il repose largement sur l’engagement citoyen, ne peut se substituer à une stratégie globale intégrant à la fois prévention, contrôle et sanctions adaptées. La complexité du phénomène impose ainsi une réflexion approfondie sur les politiques de gestion des ressources aquatiques, afin d’assurer un équilibre entre valorisation économique et préservation environnementale.

Les plus lus aujourd'hui

Les plus lus aujourd'hui