Décès En Détention De Philippe Chabert, Accusé Du Meurtre De Sa Fille

La découverte du corps de Philippe Chabert dans sa cellule de la maison d’arrêt de Nantes marque une étape tragique dans cette affaire judiciaire. L’homme, mis en examen pour le meurtre de sa fille Emma, âgée de 13 ans, a été retrouvé sans vie dans la nuit de samedi à dimanche, selon les informations confirmées par son avocat, Bertrand Salquain. Ce dernier évoque sans ambiguïté un suicide, mettant en lumière les conditions dans lesquelles ce drame s’est déroulé.

• annonce •

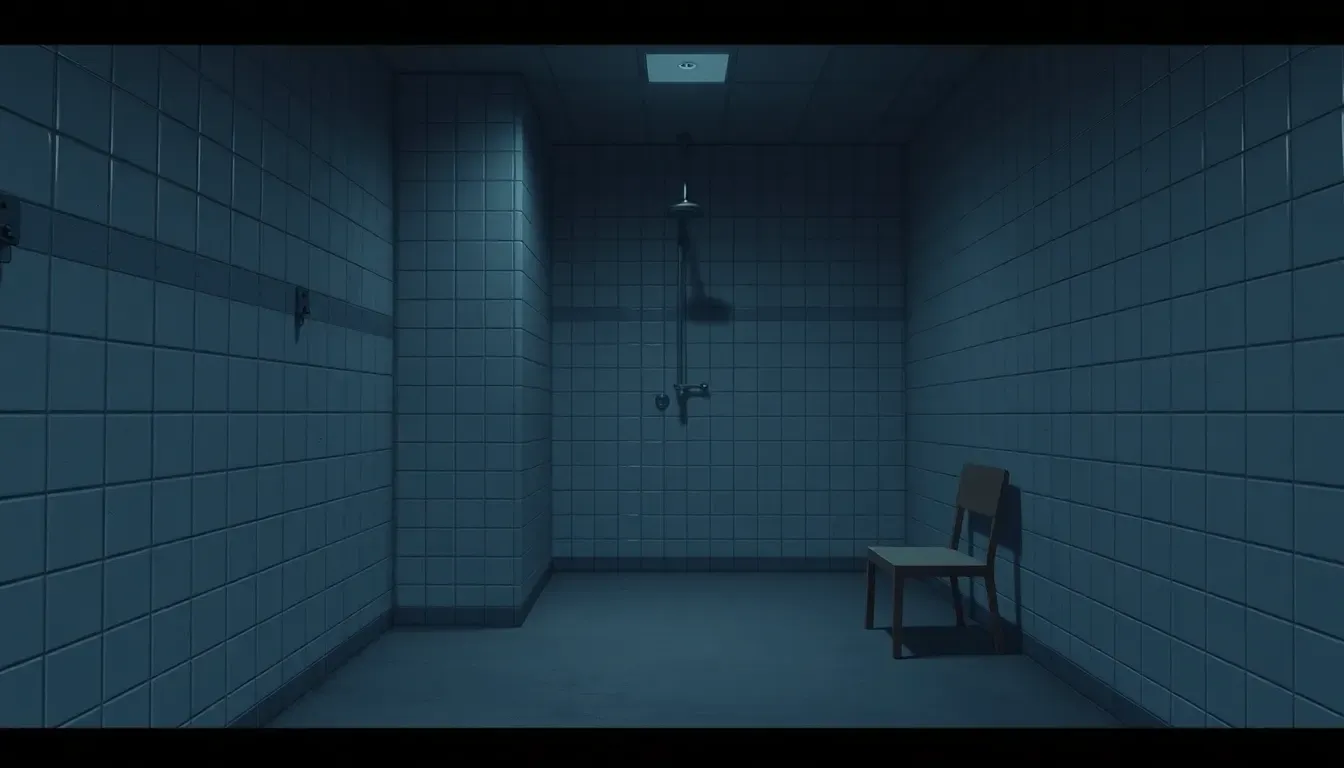

Selon les éléments rapportés, Philippe Chabert aurait utilisé des lanières découpées dans des draps pour se pendre à une paroi de douche, un dispositif fixé à un meuble servant de contrepoids. Cette méthode, précise et réfléchie, atteste d’une volonté délibérée. Les surveillants de la maison d’arrêt l’ont retrouvé en arrêt cardio-respiratoire, sans pouvoir le réanimer. La date probable du décès correspond à la nuit précédant la découverte.

• annonce •

L’avocat insiste sur l’état psychologique préoccupant de son client avant cet événement. Il décrit un homme « très isolé et dans un état dépressif », qui refusait même de participer aux promenades carcérales. Cette détresse manifeste souligne les conditions difficiles de sa détention, où l’isolement semble avoir joué un rôle aggravant.

Cette situation soulève des questions sur la prise en charge des détenus en grande souffrance psychologique, notamment dans un contexte où Philippe Chabert était incarcéré depuis le 21 mai 2025, sans avoir encore été entendu par le juge d’instruction. La rapidité avec laquelle la détérioration de son état a conduit à ce dénouement dramatique invite à une réflexion plus large sur la gestion des détenus fragiles.

• annonce •

Le décès de Philippe Chabert intervient dans une affaire déjà marquée par la gravité des faits reprochés, mais aussi par les tensions liées à la détention provisoire. Il reste désormais à examiner les circonstances précises de cette fin tragique, qui éclaire d’un jour sombre la réalité carcérale et ses limites face à la détresse mentale.

Critiques Sur La Gestion De La Détention Et Le Suivi Psychologique

La mort de Philippe Chabert met en lumière des dysfonctionnements flagrants dans la gestion de sa détention et le suivi psychologique dont il aurait dû bénéficier. Son avocat, Bertrand Salquain, dénonce notamment un isolement prolongé et une prise en charge insuffisante face à la détresse manifeste du détenu.

• annonce •

• annonce •

Bien avant le drame fatal, Philippe Chabert avait déjà tenté de mettre fin à ses jours. Le 12 juin, soit moins d’un mois après son incarcération, il avait absorbé la totalité des médicaments à sa disposition. Cette première tentative de suicide, qui aurait dû alerter les autorités pénitentiaires, n’a visiblement pas conduit à un renforcement adéquat de sa surveillance ni à une adaptation de son environnement carcéral.

Selon son avocat, l’isolement dont il a souffert a été aggravé par des mesures restrictives telles que la séquestration des courriers reçus de sa compagne. Bertrand Salquain souligne que Philippe Chabert ne recevait plus de lettres d’elle, ce qui a accentué son sentiment de solitude et de désespoir. « Je comprends mal pourquoi il a été placé en maison d’arrêt alors qu’il avait besoin d’un suivi psychologique », insiste-t-il, pointant une inadéquation entre le profil du détenu et le cadre de détention choisi.

Cette critique soulève une interrogation plus large sur la capacité du système pénitentiaire à gérer des individus en grande fragilité mentale. La maison d’arrêt, conçue pour accueillir majoritairement des personnes en détention provisoire, ne semble pas adaptée à la prise en charge des pathologies psychiatriques sévères. La question du placement en unité spécialisée ou d’un suivi médical renforcé apparaît centrale dans ce contexte.

Le cas de Philippe Chabert illustre ainsi les limites d’un dispositif carcéral souvent critiqué pour son manque de moyens et d’effectifs qualifiés. Alors que la détresse psychologique du détenu était patente, les réponses apportées restent insuffisantes, voire inadaptées, ce qui interroge sur la prévention des suicides en milieu pénitentiaire.

• annonce •

Au-delà de la situation individuelle, cette affaire met en exergue un système qui peine à concilier sécurité, justice et soins, dans un contexte où les besoins psychologiques des détenus sont parfois relégués au second plan. Cette réalité invite à réfléchir sur les modalités d’encadrement et d’accompagnement des personnes en détention, notamment celles présentant des vulnérabilités psychiques avérées.

Chronologie D’un Drame Familial Et Judiciaire

La détresse de Philippe Chabert et les dysfonctionnements dans sa détention s’inscrivent dans un contexte familial et judiciaire particulièrement tragique. La genèse de ce drame remonte au début du mois de mai 2025, lorsqu’Emma, sa fille de 13 ans, est portée disparue. C’est le collège de la jeune fille qui, le 9 mai, alerte sa mère de son absence inexpliquée, déclenchant une série d’événements aux conséquences fatales.

• annonce •

Le procureur de la République d’Angers, Éric Bouillard, a précisé que la découverte du corps sans vie d’Emma est intervenue peu après l’intervention des secours, alertés par la mère suite à la lecture d’un message posté par le père sur les réseaux sociaux. Ce message, qui a immédiatement suscité l’inquiétude, a été déterminant dans la mobilisation des autorités. Selon le procureur, la mort de la jeune fille remonterait au 7 mai en soirée.

La configuration familiale présentait déjà des tensions notables : les parents étaient séparés depuis 2018 et la victime faisait l’objet d’une garde alternée. Ces éléments soulignent la complexité des relations au sein de la cellule familiale, souvent un facteur aggravant dans les affaires de violences intrafamiliales. La garde alternée, dans ce contexte, peut parfois refléter des situations conflictuelles où la protection de l’enfant nécessite une vigilance accrue.

• annonce •

Philippe Chabert, âgé de 42 ans, a reconnu les faits dans un courrier retrouvé à son domicile ainsi que sur son site internet personnel, ce qui a conduit à sa mise en examen pour meurtre. Cette confession, rare par sa forme, éclaire d’une manière singulière la dimension psychologique et médiatique de l’affaire, mêlant aveu personnel et exposition publique.

Le déroulement des faits, depuis la disparition d’Emma jusqu’à l’incarcération de son père, illustre l’enchaînement tragique d’une situation familiale déjà fragile, exacerbée par des défaillances dans la prise en charge judiciaire et pénitentiaire. Cette chronologie met en lumière la nécessité d’une coordination renforcée entre les différents acteurs – justice, police, services sociaux – pour prévenir l’escalade des violences et protéger les victimes potentielles.

Au cœur de ce drame, la question de l’accompagnement des familles en crise et de la prévention des violences domestiques se pose avec acuité, invitant à une réflexion approfondie sur les dispositifs existants et leurs limites.

Enjeux Juridiques Et Dérives Systémiques

La confession écrite par Philippe Chabert, retrouvée à son domicile ainsi que publiée sur son site internet personnel, constitue un élément central dans la compréhension de cette affaire. Cette double forme d’aveu, à la fois privée et publique, souligne la complexité psychologique de l’accusé mais aussi les défis posés par la gestion judiciaire d’une affaire aussi sensible.

Malgré cette reconnaissance explicite des faits, Philippe Chabert n’a jamais été entendu par le juge d’instruction avant son décès. Cette absence d’audition est symptomatique des difficultés rencontrées par la justice dans le traitement rapide et efficace des dossiers à forte charge émotionnelle et médiatique. Selon son avocat, Bertrand Salquain, cette situation illustre « un symptôme d’une justice qui est sous l’eau », pointant du doigt une institution débordée et parfois démunie face à la complexité des cas qu’elle doit gérer.

Par ailleurs, Philippe Chabert était détenu en détention provisoire, en attente d’un procès qui aurait pu aboutir à une réclusion à perpétuité. Ce statut souligne la précarité de sa situation, entre la présomption d’innocence et la gravité des accusations. La détention provisoire, souvent critiquée pour ses conditions, soulève ici des questions sur l’adéquation des mesures prises, notamment en matière de prise en charge psychologique et de suivi médical.

Au-delà du cas individuel, cette affaire met en lumière les interconnexions problématiques entre santé mentale, justice et système carcéral. L’isolement, la détresse psychologique et l’absence de suivi adapté sont autant de facteurs aggravants qui peuvent conduire à des issues tragiques. Le choix d’une maison d’arrêt pour un détenu souffrant de troubles dépressifs sévères interroge sur la capacité des institutions pénitentiaires à répondre aux besoins spécifiques de certains profils.

Cette situation invite à une réflexion plus large sur la nécessité d’une réforme des procédures judiciaires et pénitentiaires, afin de mieux concilier sécurité, justice équitable et prise en charge humaine des personnes en détention. Dans ce contexte, le cas de Philippe Chabert illustre douloureusement les limites actuelles d’un système aux prises avec ses propres contradictions et contraintes.

Les plus lus aujourd'hui

Les plus lus aujourd'hui