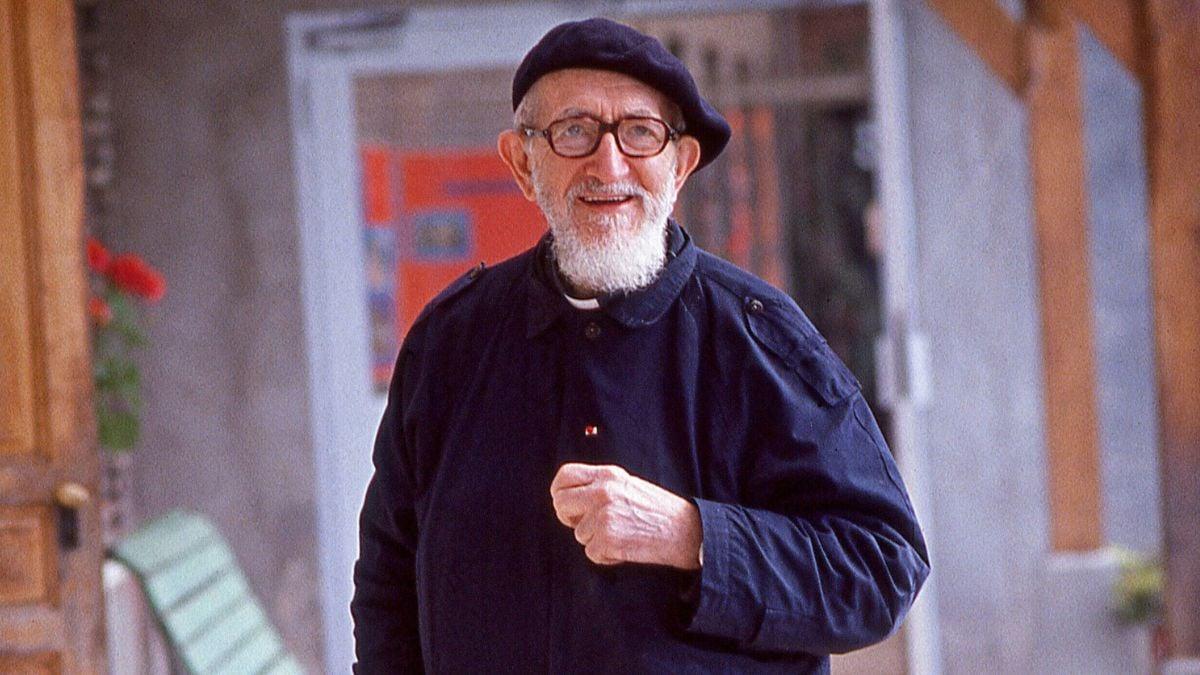

L’Abbé Pierre, figure emblématique de la solidarité, est aujourd’hui au cœur d’accusations graves. Une ancienne proche, Sandra Slag, livre un témoignage inédit et troublant sur une relation complexe mêlant admiration et peur. Ce que révèle son récit jette une lumière inattendue sur le comportement du fondateur d’Emmaüs. La vérité surprenante derrière ces révélations invite à reconsidérer une image longtemps idéalisée.

L’Admiration Déchirée : Confidences D’une Ancienne Proche

La révélation récente d’un témoignage poignant contre l’Abbé Pierre vient bouleverser l’image largement consensuelle que le grand public entretenait à son égard. Autrefois perçu comme un symbole de compassion et de dévouement, le fondateur d’Emmaüs est désormais confronté à une série d’accusations qui jettent une lumière crue sur des facettes jusqu’ici méconnues. C’est dans ce contexte que Sandra Slag, ancienne mannequin et proche du religieux, livre un récit marqué par un profond contraste entre admiration et peur.

Au départ, leur relation semblait presque filiale. Sandra Slag évoque un attachement teinté d’admiration : « J’avais une admiration sans bornes. Même ses frasques, je les admirais », confie-t-elle. Elle qualifie cet homme d’exception comme un « père de substitution », soulignant une proximité affective intense. Pourtant, cette relation empreinte de confiance s’est rapidement transformée en une dynamique inquiétante. Le souvenir d’un épisode marquant illustre cette rupture : l’Abbé Pierre, armé de sa canne, la poursuivait sans explication. « Quand il me poursuivait avec sa canne, il ne se justifiait pas. Il voulait me briser les seins. C’était des pulsions qu’il avait à l’improviste », rapporte-t-elle avec une gravité saisissante.

Cette confession met en lumière une dualité troublante entre l’homme public et l’homme privé. L’admiration initiale laisse place à une forme de terreur, instillée par des comportements imprévisibles et violents. Ce décalage participe à la déconstruction progressive du mythe d’un héros moderne, jusque-là protégé par son aura et son engagement social. La complexité psychologique de cette relation, mêlant attachement et crainte, invite à une réflexion plus large sur la manière dont les figures emblématiques peuvent dissimuler des réalités bien plus sombres.

L’histoire de Sandra Slag illustre ainsi les tensions sous-jacentes qui traversent le récit collectif autour de l’Abbé Pierre, posant la question de la coexistence entre la légende et les zones d’ombre inhérentes à toute figure humaine. Cette ambivalence, à la fois intime et symbolique, prépare le terrain pour une exploration plus approfondie des comportements et des attitudes qui ont accompagné cette personnalité hors du commun.

Comportements Inquiétants Sur Les Routes Et En Privé

La complexité du personnage de l’Abbé Pierre se manifeste également à travers des comportements déconcertants, tant dans l’espace public que dans l’intimité. Ces attitudes, rapportées par Sandra Slag, révèlent une dimension moins connue, voire inquiétante, du religieux qui contraste fortement avec son image officielle.

Sur les routes, l’Abbé Pierre adoptait une conduite erratique, ponctuée de gestes et de propos pour le moins troublants. Sandra Slag décrit ainsi une scène où il mettait à fond des chants grégoriens tout en conduisant dangereusement. Lorsqu’un passant traversait, il ralentissait brusquement au dernier moment, avant de s’exclamer avec un rire enfantin : « Je fais la chasse à l’homme ». Cette expression, à la fois morbide et légère, illustre une forme d’instabilité émotionnelle masquée derrière une façade ludique. Ce comportement, qualifié par son ancienne proche de celui d’« un gamin, un vieux gamin », souligne une immaturité surprenante pour une figure publique de son envergure.

Plus troublant encore, le témoignage évoque un épisode intime où l’Abbé Pierre aurait effectué un strip-tease « très simplifié ». Selon Sandra Slag, il posait lentement ses vêtements sur un fauteuil avant de s’allonger nu, immobile, les bras le long du corps, les yeux fermés, donnant l’impression d’être « mort ». Cette scène, d’une étrangeté manifeste, révèle une posture à la fois vulnérable et dérangeante, qui interroge sur l’état psychologique de l’ancien prêtre. Ce moment, loin de toute forme de séduction, paraît témoigner d’un profond mal-être.

Par ailleurs, la possession d’un poignard marocain, saisi calmement sans signe apparent d’agitation, ajoute une dimension inquiétante à ce tableau. Sandra Slag insiste sur ce calme inhabituel, décrivant l’Abbé Pierre comme « trop calme » lors de cet épisode. Une telle maîtrise apparente contraste avec la violence latente qu’elle a perçue dans d’autres comportements, renforçant l’impression d’un dysfonctionnement psychique complexe.

Ces éléments mettent en lumière des signes avant-coureurs d’un comportement dysfonctionnel, difficilement conciliables avec l’image publique d’un homme de foi et de charité. Ils soulignent également la difficulté de déceler, derrière le masque de la sainteté, des tensions intérieures profondes. Cette ambivalence alimente ainsi le questionnement sur la véritable nature de cette figure emblématique, dont les actes privés semblent parfois contredire le rôle social qu’il incarnait.

Accusations Multiples Et Preuves Documentées

Les révélations troublantes portées par Sandra Slag s’inscrivent dans un contexte plus large d’accusations qui pèsent désormais sur l’Abbé Pierre. Depuis plusieurs mois, une trentaine de signalements relatifs à des agressions sexuelles ont été recensés, portant le nombre à 33, un chiffre qui donne une ampleur inédite à cette affaire. Ces allégations, provenant notamment d’anciens enfants, participent à la déconstruction progressive du mythe autour de cette figure longtemps idéalisée.

Au-delà des témoignages oraux, des éléments matériels viennent étayer ces accusations. L’ancienne mannequin évoque notamment des virements d’argent effectués par l’Abbé Pierre à son intention, soutenant ainsi l’idée d’une relation d’emprise ou de manipulation. Des copies de chèques ont été retrouvées, confirmant la réalité de ces transactions financières. Ce type de preuve apporte une dimension factuelle à des accusations qui pourraient autrement être perçues comme subjectives ou isolées.

Par ailleurs, le rapport entre l’Abbé Pierre et ses proches se révèle d’une complexité psychologique saisissante. Sandra Slag rapporte une scène où le religieux, après avoir évoqué son passé d’addiction aux maisons closes, s’est donné « une claque énorme sur ses organes génitaux » avant de lui dire : « Fais ce que tu dois faire avec ce fourbi ». Cette phrase, énigmatique et lourde de sous-entendus, illustre une ambivalence profonde entre culpabilité et provocation, laissant entrevoir les tensions internes qui traversaient cet homme.

L’affaire est également marquée par une revendication filiale inattendue. Un orphelin de père affirme être le fils de l’Abbé Pierre, précisant que leur relation, marquée par un tutoiement spontané accepté par le religieux, était empreinte d’un « lien inouï ». Cette déclaration, rapportée dès 2015, soulève des questions supplémentaires sur la vie privée et les liens personnels de l’ancien prêtre, jusque-là peu connus du grand public.

Ces différents éléments, qu’ils soient statistiques, financiers ou relationnels, renforcent la crédibilité des accusations et contraignent à une réévaluation rigoureuse de l’héritage laissé par l’Abbé Pierre. Ils posent également la question de la mémoire institutionnelle et de la manière dont ces faits ont pu être ignorés ou minimisés pendant des décennies. La juxtaposition de ces preuves documentées avec les témoignages directs invite à une réflexion approfondie sur la complexité d’une figure publique dont l’image officielle vacille désormais face à la gravité des révélations.

L’Héritage Ébranlé D’Une Figure Nationale

La parution du livre La fabrique d’un saint agit comme un révélateur puissant, mettant en lumière les zones d’ombre longtemps occultées de la vie de l’Abbé Pierre. Ce travail d’enquête, fondé sur des témoignages directs et des documents inédits, questionne la construction médiatique et sociale d’une icône de la bienfaisance en France. En opposant l’image publique à des comportements personnels décrits comme prédateurs, l’ouvrage invite à une remise en perspective critique.

Cette dualité entre œuvre caritative et actes individuels soulève un débat essentiel : peut-on dissocier la contribution sociale majeure d’un homme de ses défaillances morales et de ses abus ? La figure de l’Abbé Pierre, qui a incarné pendant des décennies la lutte contre la pauvreté et l’exclusion, se trouve désormais confrontée à une réévaluation rigoureuse, non seulement de son histoire personnelle, mais aussi de la manière dont la société élève ses héros.

Le terme de « prédateur », employé dans le livre, choque par son contraste avec l’image de sainteté qui a bercé l’imaginaire collectif. Pourtant, il traduit une réalité complexe où la puissance symbolique ne protège pas des comportements condamnables. Cette nuance rappelle que la sainteté médiatique ne garantit pas la pureté des actes, et que le silence institutionnel peut avoir contribué à entretenir un mythe au détriment des victimes.

L’impact de ces révélations dépasse le simple cadre judiciaire ou médiatique. Il interroge la responsabilité collective dans la construction et la pérennisation d’un héritage. Comment les institutions et la société peuvent-elles conjuguer reconnaissance des actions positives et exigence de transparence face aux dérives ? Ce questionnement s’impose alors que le débat public s’intensifie autour de la mémoire des grandes figures historiques à la lumière de leurs comportements personnels.

Dans ce contexte, l’Abbé Pierre incarne une figure emblématique de cette tension entre admiration et lucidité critique. Son héritage, jadis perçu comme incontestable, se révèle désormais comme un terrain d’exploration nécessaire pour comprendre les mécanismes complexes qui sous-tendent la construction des icônes nationales. Cette analyse ouvre la voie à une réflexion plus large sur la manière dont la société appréhende ses héros, dans toute leur humanité et leurs contradictions.

Les plus lus aujourd'hui

Les plus lus aujourd'hui