Une Invasion Inquiétante Sur Les Plages Touristiques

Après les premiers signalements rapportés par les vacanciers, une méduse géante a été découverte sur une plage très fréquentée de la région, suscitant une vive inquiétude parmi les autorités locales et les usagers. Ce spécimen hors norme, mesurant près de 2 mètres de diamètre, représente une présence inhabituelle et potentiellement dangereuse dans un secteur habituellement prisé pour la baignade et les activités balnéaires.

Les caractéristiques physiques de cette méduse impressionnent autant qu’elles alertent. Son corps translucide, étendu sur plusieurs mètres, est doté de tentacules venimeux capables de provoquer de sévères réactions cutanées. Les services municipaux ont rapidement pris la décision de sécuriser la zone afin d’éviter tout contact accidentel avec les baigneurs. Des barrières ont été installées et des agents de sécurité déployés pour contrôler l’accès à la plage.

Cette intervention s’inscrit dans une démarche de prévention rigoureuse, face à un phénomène inédit dans cette partie du littoral. Les autorités insistent sur la nécessité de ne pas toucher l’animal et rappellent que même échouée, la méduse reste hautement toxique. Une équipe spécialisée a été dépêchée pour procéder à son retrait et analyser les risques associés à cette apparition exceptionnelle.

L’événement soulève des interrogations quant à l’origine de cette méduse géante et à la fréquence croissante de telles rencontres. Si la baignade reste interdite sur ce secteur, la vigilance est de mise sur l’ensemble des plages voisines. Ce constat marque un tournant dans la gestion des espaces maritimes, où la présence de cette espèce impose désormais une attention accrue.

La découverte de cette méduse géante témoigne d’une évolution notable de la faune marine locale, dont les implications dépassent le simple cadre de la sécurité immédiate. Elle invite à une réflexion plus large sur la cohabitation entre les populations humaines et les phénomènes naturels marins.

Conséquences Immédiates Sur L’Activité Économique

La fermeture temporaire de la plage, décidée dans l’urgence pour des raisons de sécurité, a rapidement eu un impact tangible sur l’économie locale. Ce secteur, fortement dépendant du tourisme estival, subit les conséquences directes de cet événement naturel imprévu. Les commerçants et restaurateurs des environs expriment leur inquiétude face à une baisse sensible de la fréquentation.

Parmi eux, un restaurateur du front de mer témoigne sans détour : « Nous avons constaté une perte de 30 % de chiffre d’affaires en seulement 48 heures. La clientèle habituelle s’est raréfiée, et certains ont préféré éviter complètement la zone. » Ce recul significatif illustre à quel point la présence de la méduse géante perturbe l’équilibre économique fragile de la région, particulièrement en pleine saison touristique.

Cette situation a conduit les autorités à renforcer les contrôles environnementaux sur le littoral. Des inspections régulières sont désormais menées afin d’évaluer l’évolution du phénomène et d’assurer la sécurité des zones ouvertes au public. Ces mesures visent à prévenir toute récidive et à réinstaurer un climat de confiance auprès des visiteurs.

Par ailleurs, plusieurs acteurs locaux envisagent des stratégies d’adaptation pour limiter les effets de cette interruption. Certains commerces misent sur une diversification de leur offre, tandis que d’autres s’appuient sur la communication pour rassurer la clientèle et valoriser les atouts du territoire au-delà des plages.

Ce contexte économique fragile met en lumière la vulnérabilité des zones touristiques face aux aléas naturels, même lorsque ceux-ci restent ponctuels. La gestion de cette crise révèle également l’importance d’une collaboration étroite entre les autorités, les professionnels du tourisme et les populations locales afin de conjuguer sécurité et dynamisme économique.

L’impact immédiat sur l’activité économique locale illustre ainsi une première étape dans la compréhension plus large des répercussions induites par la présence de cette méduse géante. Les enjeux dépassent désormais la simple question sécuritaire pour s’inscrire dans une réflexion globale sur la résilience des territoires côtiers.

Contexte Écologique Et Explications Scientifiques

Au-delà des conséquences économiques immédiates, il est essentiel de replacer la présence de cette méduse géante dans un cadre écologique plus large. Les scientifiques s’accordent à dire que son apparition sur ces plages touristiques n’est pas un phénomène isolé, mais s’inscrit dans une dynamique complexe liée aux évolutions récentes des écosystèmes marins.

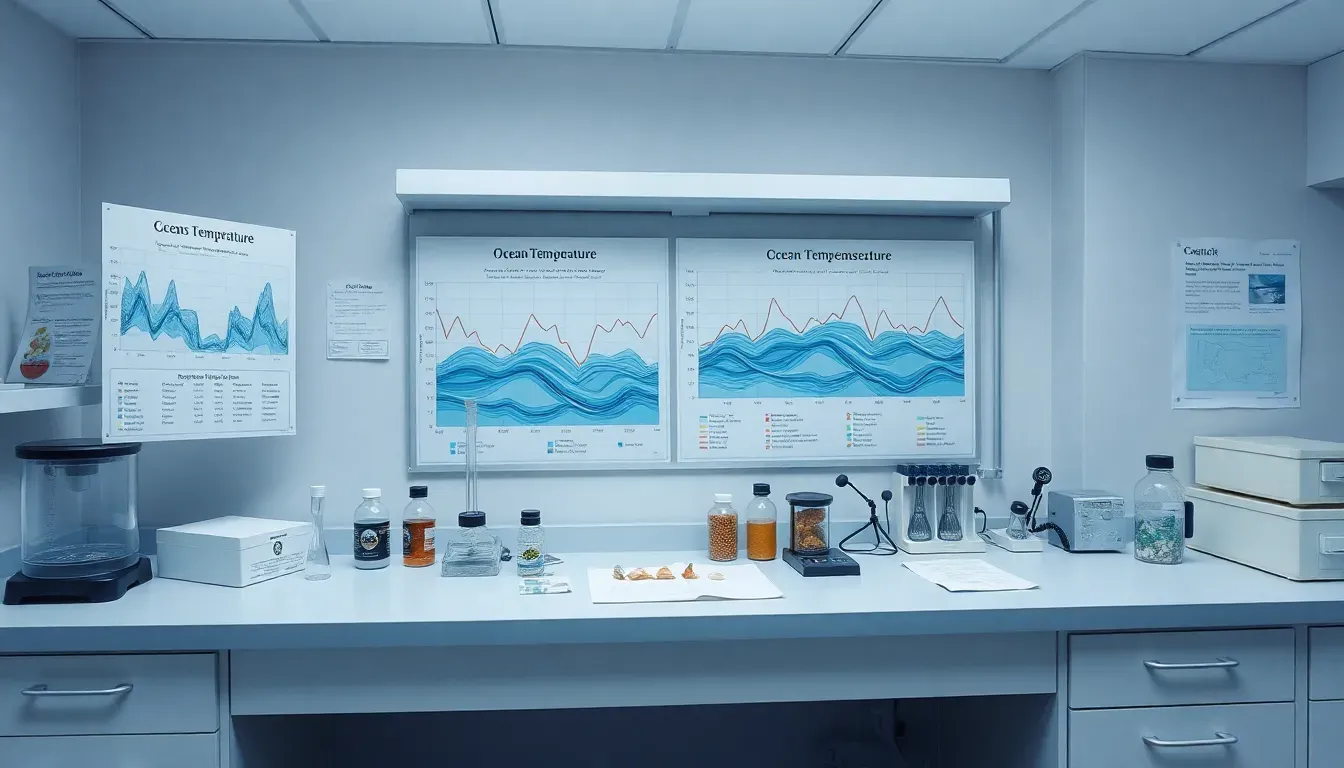

Plusieurs hypothèses convergent pour expliquer cette migration inhabituelle. D’abord, le réchauffement climatique joue un rôle déterminant. Les relevés effectués par les centres de recherche locaux indiquent une augmentation de près de 2°C dans les eaux côtières par rapport à la moyenne décennale. Cette élévation de température modifie les habitats naturels des espèces marines, favorisant le déplacement de certaines populations vers des zones jusque-là inoccupées.

Par ailleurs, les courants marins eux-mêmes évoluent sous l’effet combiné des modifications climatiques et des variations saisonnières. Ces changements peuvent faciliter le transport d’individus sur de longues distances. La méduse observée appartient à une espèce connue pour sa capacité à parcourir de vastes étendues, ce qui explique en partie son arrivée dans cette région.

Les archives scientifiques recensent quelques épisodes similaires au cours des dernières décennies, bien que moins spectaculaires. Ces données historiques permettent de mieux comprendre les cycles naturels, mais aussi d’identifier une tendance à la fréquence accrue de tels événements. Comme le souligne un biologiste marin impliqué dans l’étude : « Ces apparitions sont des indicateurs précieux de l’état de santé de nos océans et de l’impact des activités humaines sur les milieux marins. »

Cette analyse met en lumière l’importance d’une approche scientifique rigoureuse pour anticiper les évolutions futures. Comprendre les mécanismes à l’œuvre est indispensable pour adapter les politiques de gestion environnementale et les dispositifs de surveillance.

Dans ce contexte, la question se pose désormais : comment concilier la protection des écosystèmes marins avec les enjeux économiques et sécuritaires des zones côtières ? Cette interrogation ouvre la voie à des réflexions plus larges sur la cohabitation entre l’homme et la nature dans un environnement en mutation constante.

Prévention Et Gestion Des Risques Futurs

Fort de cette compréhension scientifique, les autorités locales et les acteurs de la protection marine mettent désormais en œuvre des mesures concrètes pour anticiper et gérer la présence de méduses géantes toxiques sur les plages. La priorité est donnée à la prévention, afin de limiter les risques pour les usagers tout en respectant la biodiversité marine.

Un système de surveillance renforcé a été instauré, combinant observations régulières sur le terrain et technologies de pointe. Parmi les initiatives récentes, le lancement d’une application mobile dédiée permet aux citoyens de signaler en temps réel toute observation de phénomènes marins inhabituels, dont la présence de méduses. Cette démarche participative vise à améliorer la réactivité des services concernés et à affiner la cartographie des zones à risque.

Parallèlement, des campagnes de sensibilisation sont conduites auprès du public. Elles s’appuient sur des supports pédagogiques clairs et factuels, expliquant les caractéristiques des méduses toxiques, les comportements à adopter en cas de rencontre et les gestes d’urgence à connaître. L’objectif est d’outiller les baigneurs et les professionnels du littoral pour qu’ils puissent évoluer en sécurité, sans alimenter la peur ni la désinformation.

La collaboration avec des biologistes marins demeure un volet essentiel de cette stratégie. Ces experts poursuivent leurs recherches sur l’espèce concernée, notamment sur son comportement, sa reproduction et son interaction avec l’environnement local. Leurs travaux contribuent à affiner les protocoles d’intervention et à anticiper les évolutions possibles du phénomène.

Cette approche intégrée traduit une volonté d’adaptation et de cohabitation avec la faune marine, dans un contexte marqué par des transformations environnementales rapides. Elle souligne également l’importance d’une vigilance collective, associant pouvoirs publics, scientifiques et citoyens.

Face à ces enjeux, il reste crucial de maintenir un équilibre entre sécurité, économie locale et préservation des écosystèmes. La mise en place de dispositifs adaptés et évolutifs s’inscrit donc dans une perspective durable, où l’information et la prévention jouent un rôle central.

Les plus lus aujourd'hui

Les plus lus aujourd'hui